竹亚科(Bambusoideae)作为禾本科(Poaceae)的12个亚科之一,划分为草本竹类莪利竹族(Olyreae)、温带木本竹类青篱竹族(Arundinarieae)和热带木本竹类箣竹族(Bambuseae),有着复杂的演化历史。早在2014年,有学者提出在木本竹类谱系多样化之前发生了祖先杂交和异源多倍化事件的假说。2019年中国科学院昆明植物研究所郭振华研究团队基于基因组数据分析揭示了竹亚科复杂的网状演化关系,结果显示木本竹类由四个已灭绝的二倍体祖先(分别命名为A,B,C,D)通过三次异源多倍化事件形成,其中B+C和C+D通过杂交和异源多倍化形成两个异源四倍体分支新热带木本竹类(BBCC)和温带木本竹类(CCDD);之后BBCC的四倍体祖先又与A亚基因组的祖先形成异源六倍体的旧热带木本竹类(AABBCC)。在最新的研究中,中国科学院昆明植物研究所李德铢研究员带领的研究团队进一步揭示了木本竹类二倍体祖先之间的古杂交事件,结果表明A和D亚基因组是由B和C亚基因组早期杂交形成的,而且在22百万年前发生过A亚基因组与草本竹类祖先的基因渐渗事件。多项研究都表明,古代杂交和异源多倍化是现存木本竹类谱系起源的重要因素。

温带木本竹类,具有重要的经济、生态和文化价值,其包含37属约599种,2020年,李德铢研究团队依据最新的基于简化基因组测序数据研究结果以及形态学证据,提出了温带木本竹类新的亚族分类系统,将温带木本竹类分为五个亚族:纪如竹亚族(纪如竹分支)、悬竹亚族(ADH分支)、贡山竹亚族(贡山竹分支)、青篱竹亚族和筱竹亚族。其中青篱竹亚族包含22属约340种,占了整个温带木本竹类一半以上的物种,具有分布范围广、物种数目多、形态差异大、开花周期长短不一等特征,是温带木本竹类中多样性程度较高、分类较为困难的类群,形态特征和系统发育分析也发现分支内存在广泛的网状进化关系。

纤细茶秆竹(Pseudosasa gracilis S. L. Chen & G. Y. Sheng),隶属于青篱竹亚族的矢竹属,由陈守良、盛国英于1983年提出,其分布狭域,据描述仅产湖南宜章,莽山,生于海拔1400 m左右的平地土丘向阳处。2021年,郭振华团队利用MiddRAD-seq技术,构建了温带木本竹类全面的系统发育框架,显示纤细茶秆竹远离同属其他物种,而与其它属华赤竹、广西华赤竹以及水银竹一起聚在真鞭类群两个大分支之一的基部位置,矢竹属的其他物种则共同聚在另一大分支。在形态上,纤细茶秆竹植株矮小,二、三分枝兼具与矢竹属其他物种相区分。孤立的系统位置和独特的形态特征,暗示着纤细茶秆竹进化历史的复杂性。

中国科学院昆明植物研究所李德铢研究组和郭振华研究组采用居群采样策略,利用高覆盖浅层基因组测序(Deep Genome Skimming,DGS)技术,获得了纤细茶秆竹4个居群10个个体、同地域的长舌茶秆竹(Pseudosasa nanunica)1个居群3个个体、同地域的多毛华赤竹(Sinosasa polytricha)2个居群6个个体、华赤竹属模式种华赤竹(Sinosasa longiligulata)1个居群3个个体,共计22个个体的叶绿体基因组完整序列、6,604,607个SNPs序列,以及411个“完美拷贝”核基因序列。综合分子数据、主要形态特征、地理分布等信息,结果支持纤细茶秆竹是一个较为古老的杂交起源物种,其父本来自华赤竹属,母本来自矢竹属。该研究基于群体数据和两套不同的遗传体系(代表母系遗传的叶绿体基因和代表双亲遗传的核基因),成功解析了纤细茶秆竹的杂交起源,是首次综合基因组数据和形态证据解析竹亚科网状进化的一个实例,并对利用高覆盖浅层基因组测序技术来解决竹亚科近缘物种间关系的可行性、实用性进行了探索,该测序方法适合并可以解析近缘物种间的系统发育关系,在解决物种内不同群体、个体间的系统发育关系方面具有巨大潜力。

研究结果以Deep genome skimming reveals the hybrid origin of Pseudosasa gracilis (Poaceae: Bambusoideae)为题发表在Plant Diversity上,中国科学院昆明植物研究所已毕业硕士研究生胡湘洲、郭岑博士(现中国科学院西双版纳热带植物园)为论文共同第一作者,郭振华研究员和李德铢研究员为文章共同通讯作者。该研究得到了中国科学院B类先导科技专项(XDB31000000),以及国家自然科学基金项目(32200193)的资助。

文章链接

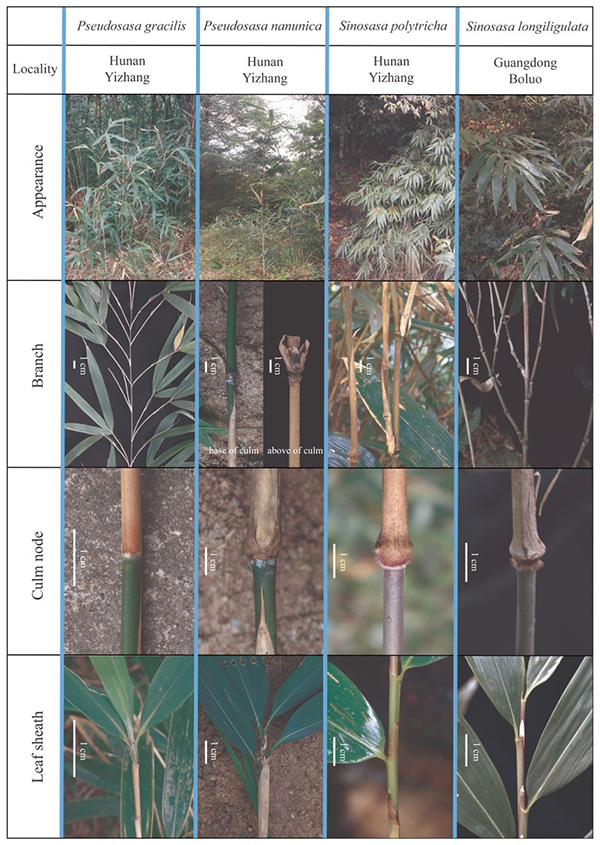

图1. 纤细茶秆竹与长舌茶秆竹、多毛华赤竹、华赤竹的主要形态特征对比图

从上至下:(1)植株形态:纤细茶秆竹矮小纤细,叶片呈披针形;长舌茶秆竹高达3 m,叶片呈长椭圆形;多毛华赤竹和华赤竹的叶片也呈披针形,但较纤细茶秆竹叶片面积明显更大。(2)分枝:纤细茶秆竹每节2/3分枝;长舌茶秆竹秆下部每节仅具1分枝,中上部则每节3分枝,无2分枝;多毛华赤竹和华赤竹是典型的1分枝,无2/3分枝。(3)秆环:纤细茶秆竹秆环平,节间光滑,节下具短毛;长舌茶秆竹的秆环稍隆起,节间光滑,节下具白粉;多毛华赤竹和华赤竹的秆环明显隆起,节间具毛且节下具明显的毛环。(4)叶舌/䍁毛:纤细茶秆竹叶舌不明显,但具有明显的数条䍁毛;长舌茶秆竹具有较明显的叶舌,无䍁毛;多毛华赤竹和华赤竹具有非常发达的叶舌。

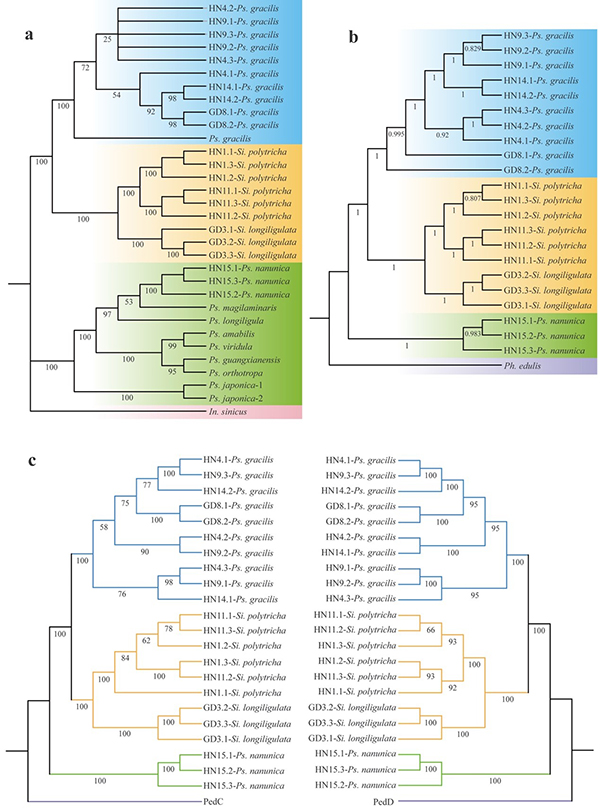

图2. 纤细茶秆竹系统位置的确定

a. 基于IQ-TREE方法构建的纤细茶秆竹的叶绿体全基因组系统发育树。b. 基于SNPs变异位点构建的NJ树。c. 通过串联法构建的411个“完美拷贝”核基因系统发育树(左、右分别为基于C、D亚基因组基因拷贝构建的系统发育树结果)。

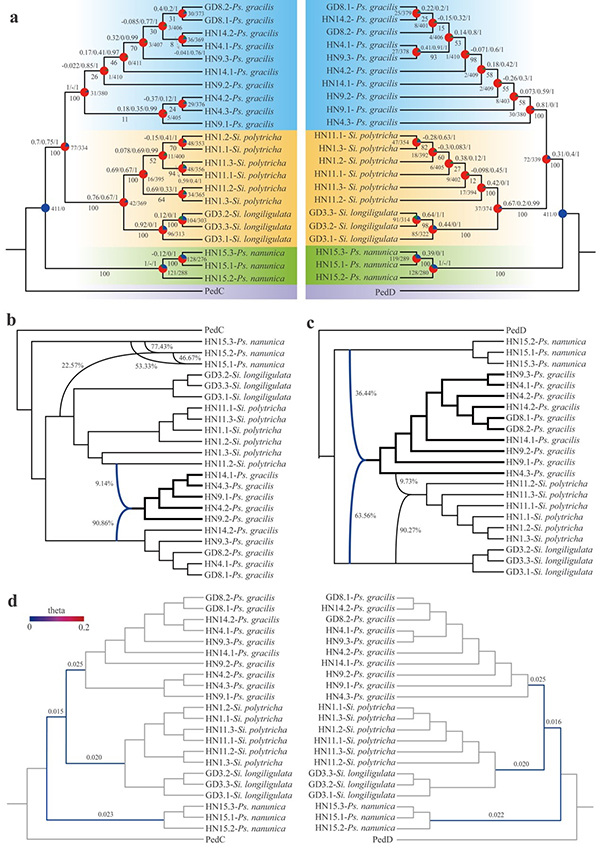

图3. 基因树之间、基因树与假定物种树间的冲突所蕴含的杂交事件

a. 基于来自C(左)和D(右)亚基因组的411个“完美拷贝”核基因构建的溯祖系统发育树,分支节点上的饼图统计了基因树与假定物种树的一致/冲突基因数量信息,红色表示与假定物种树相冲突的基因树,蓝色代表与假定物种树一致的基因树。b. 基于C亚基因组基因拷贝的杂交事件检测。c. 基于D亚基因组基因拷贝的杂交事件检测。d. 不完全谱系分选水平的评估。